La chirurgie dentaire, un domaine en constante évolution, joue un rôle crucial dans la santé bucco-dentaire. Des extractions simples aux procédures complexes comme l’implantologie, ces interventions nécessitent une préparation minutieuse et des soins post-opératoires adaptés. La réussite de ces actes repose sur une combinaison de techniques avancées, de protocoles rigoureux et de précautions individualisées. Comprendre les spécificités de chaque intervention et les mesures à prendre avant et après l’opération est essentiel pour optimiser les résultats et minimiser les complications potentielles.

Types d’actes chirurgicaux dentaires et leurs spécificités

Extraction dentaire : du simple au complexe

L’extraction dentaire reste l’un des actes chirurgicaux les plus courants en dentisterie. Elle peut aller d’une simple avulsion à une procédure plus complexe nécessitant une approche chirurgicale. Les extractions simples concernent généralement des dents visibles et facilement accessibles, tandis que les extractions complexes impliquent des dents incluses, comme les dents de sagesse, ou des racines fracturées.

La difficulté de l’extraction dépend de plusieurs facteurs : la position de la dent, son degré d’inclusion, la densité osseuse environnante et l’état général du patient. Dans certains cas, une alvéoloplastie peut être nécessaire pour remodeler l’os alvéolaire après l’extraction, facilitant ainsi la cicatrisation et la future réhabilitation prothétique.

Implantologie et greffe osseuse

L’implantologie représente une avancée majeure dans la réhabilitation dentaire. Cette technique permet de remplacer une ou plusieurs dents manquantes par des racines artificielles en titane, sur lesquelles sont fixées des couronnes dentaires. Cependant, la pose d’implants nécessite souvent une préparation préalable du site receveur.

Dans de nombreux cas, une greffe osseuse est indispensable pour augmenter le volume osseux disponible. Les techniques de greffe incluent l’autogreffe (utilisation d’os du patient), l’allogreffe (os d’un donneur humain) ou l’utilisation de matériaux synthétiques. La régénération osseuse guidée (ROG) est une technique couramment utilisée, combinant matériaux de greffe et membranes de collagène pour favoriser la croissance osseuse.

Chirurgie parodontale et traitement des gencives

La chirurgie parodontale vise à traiter les maladies des tissus de soutien des dents, principalement les gencives et l’os alvéolaire. Ces interventions peuvent inclure :

- Le lambeau d’assainissement pour nettoyer en profondeur les racines dentaires

- La régénération tissulaire guidée pour reconstruire les tissus parodontaux perdus

- Les greffes gingivales pour traiter les récessions gingivales

- L’allongement coronaire pour exposer davantage de structure dentaire

Ces procédures requièrent une grande précision et une connaissance approfondie de l’anatomie parodontale. L’utilisation de techniques micro-chirurgicales permet d’obtenir des résultats plus précis et une cicatrisation plus rapide.

Chirurgie orthognatique pour corriger les malpositions

La chirurgie orthognatique est une intervention majeure visant à corriger les anomalies squelettiques de la mâchoire. Elle est souvent réalisée en collaboration avec un orthodontiste pour traiter des problèmes fonctionnels et esthétiques sévères. Cette chirurgie peut impliquer le déplacement du maxillaire, de la mandibule, ou les deux, pour rétablir une occlusion dentaire correcte et améliorer l’harmonie faciale.

Les techniques modernes de planification 3D et de CBCT (Cone Beam Computed Tomography) permettent une planification précise de l’intervention, optimisant ainsi les résultats esthétiques et fonctionnels. La période post-opératoire nécessite un suivi rigoureux et une rééducation fonctionnelle pour assurer une récupération optimale.

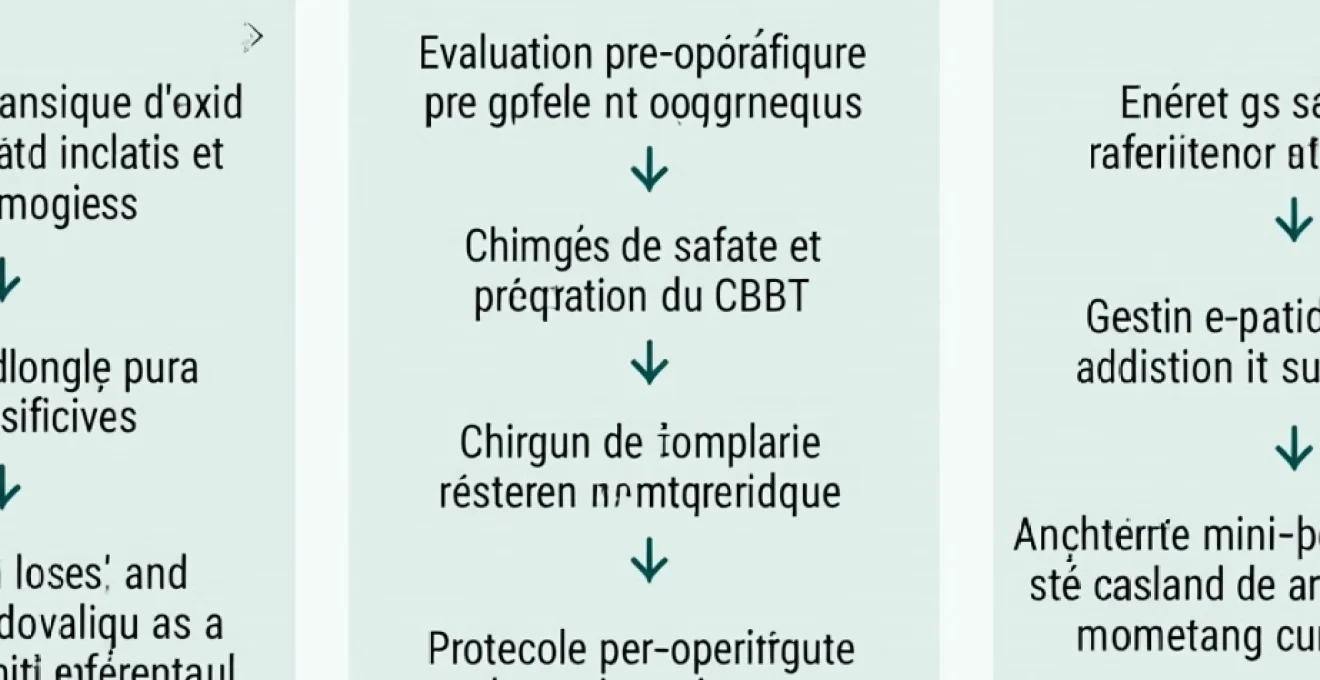

Évaluation pré-opératoire et préparation du patient

Bilan de santé et antécédents médicaux

Une évaluation médicale complète est cruciale avant toute intervention chirurgicale dentaire. Le praticien doit recueillir un historique médical détaillé, incluant les maladies chroniques, les allergies, et les traitements en cours. Cette étape est essentielle pour identifier les facteurs de risque potentiels et adapter le protocole chirurgical en conséquence.

Pour certains patients, une consultation avec leur médecin traitant ou un spécialiste peut être nécessaire. Par exemple, les patients souffrant de diabète, de troubles de la coagulation ou de maladies cardiaques nécessitent une attention particulière. L’objectif est de s’assurer que l’état de santé général du patient est compatible avec l’intervention prévue.

Examens radiologiques : panoramique et CBCT

Les examens radiologiques sont indispensables pour une planification chirurgicale précise. La radiographie panoramique offre une vue d’ensemble des structures dentaires et osseuses, permettant d’évaluer la position des dents, la qualité osseuse et d’identifier d’éventuelles pathologies.

Le CBCT (Cone Beam Computed Tomography) représente une avancée majeure en imagerie dentaire. Cette technologie fournit des images 3D détaillées des structures maxillo-faciales, offrant une précision inégalée pour la planification d’interventions complexes comme la pose d’implants ou la chirurgie orthognatique. Le CBCT permet notamment de :

- Évaluer avec précision le volume osseux disponible

- Identifier les structures anatomiques critiques (nerfs, sinus maxillaires)

- Planifier virtuellement la position des implants

- Guider la fabrication de guides chirurgicaux sur mesure

Gestion des traitements anticoagulants

La gestion des patients sous anticoagulants représente un défi particulier en chirurgie dentaire. L’arrêt du traitement anticoagulant expose le patient à un risque thromboembolique, tandis que son maintien augmente le risque hémorragique per- et post-opératoire. La décision de modifier ou non le traitement anticoagulant doit être prise en concertation avec le médecin prescripteur.

Pour les patients sous antivitamines K (AVK), un contrôle de l’INR (International Normalized Ratio) est nécessaire dans les 24 à 48 heures précédant l’intervention. Un INR inférieur à 3 est généralement considéré comme acceptable pour la plupart des interventions de chirurgie buccale. Pour les anticoagulants oraux directs (AOD), des protocoles spécifiques existent, souvent basés sur l’heure de la dernière prise et la fonction rénale du patient.

Antibioprophylaxie : indications et protocoles

L’antibioprophylaxie en chirurgie dentaire vise à prévenir les infections post-opératoires et, dans certains cas, l’endocardite infectieuse chez les patients à risque. Les indications d’antibioprophylaxie ont été considérablement restreintes ces dernières années, suivant les recommandations des sociétés savantes.

Actuellement, l’antibioprophylaxie est principalement recommandée pour :

- Les patients à haut risque d’endocardite infectieuse (prothèses valvulaires, antécédents d’endocardite)

- Certaines interventions à risque infectieux élevé (greffes osseuses, chirurgies sinusiennes)

- Les patients immunodéprimés sévères

Le protocole standard consiste généralement en une dose unique d’amoxicilline (2g pour un adulte) une heure avant l’intervention. Pour les patients allergiques aux pénicillines, la clindamycine est une alternative courante.

L’antibioprophylaxie ne doit pas être systématique et son utilisation doit être basée sur une évaluation rigoureuse du rapport bénéfice/risque pour chaque patient.

Protocoles per-opératoires et techniques chirurgicales

Anesthésie locale et sédation consciente

L’anesthésie locale reste la technique de choix pour la majorité des interventions de chirurgie buccale. Les anesthésiques locaux modernes, comme l’articaïne ou la lidocaïne, offrent une analgésie efficace et une durée d’action adaptée. La technique d’injection joue un rôle crucial dans l’efficacité de l’anesthésie et la réduction des complications.

Pour les patients anxieux ou les interventions plus longues, la sédation consciente peut être envisagée. Cette technique, utilisant généralement du protoxyde d’azote (MEOPA) ou des benzodiazépines par voie orale, permet de réduire l’anxiété tout en maintenant la coopération du patient. La sédation intraveineuse , réalisée par un anesthésiste, offre un niveau de contrôle plus élevé pour les cas complexes.

Asepsie et stérilisation du matériel chirurgical

Le respect strict des protocoles d’asepsie est fondamental en chirurgie buccale pour prévenir les infections post-opératoires. Cela implique :

- Une préparation rigoureuse du champ opératoire

- L’utilisation de matériel stérile à usage unique ou stérilisé selon les normes en vigueur

- Le port d’équipements de protection individuelle (gants stériles, masque, lunettes de protection)

- Une désinfection pré-opératoire de la cavité buccale avec des solutions antiseptiques

La stérilisation du matériel chirurgical réutilisable doit suivre un protocole strict, incluant le nettoyage, la désinfection, l’emballage et la stérilisation à l’autoclave. La traçabilité de ces processus est essentielle pour garantir la sécurité des patients.

Techniques mini-invasives et chirurgie guidée

L’évolution vers des techniques chirurgicales mini-invasives représente une tendance majeure en chirurgie buccale. Ces approches visent à minimiser le trauma chirurgical, réduire les complications post-opératoires et accélérer la cicatrisation. Parmi ces techniques, on peut citer :

La chirurgie guidée par ordinateur, particulièrement en implantologie, permet une planification précise de l’intervention basée sur des données 3D. Des guides chirurgicaux sur mesure sont fabriqués pour guider le positionnement exact des implants, réduisant ainsi le temps opératoire et améliorant la précision.

Les techniques piézoélectriques utilisent des ultrasons pour couper l’os de manière sélective, préservant les tissus mous environnants. Cette approche est particulièrement utile pour les ostéotomies délicates, comme en chirurgie sinusienne ou orthognatique.

Utilisation du PRF et des facteurs de croissance

Le Platelet-Rich Fibrin (PRF) et autres concentrés plaquettaires représentent une avancée significative dans l’optimisation de la cicatrisation post-chirurgicale. Ces préparations, obtenues à partir du sang du patient, sont riches en facteurs de croissance et en cellules favorisant la régénération tissulaire.

L’utilisation du PRF trouve de nombreuses applications en chirurgie buccale :

- Accélération de la cicatrisation des sites d’extraction

- Amélioration de l’intégration des greffes osseuses

- Stimulation de la régénération parodontale

- Protection de la membrane sinusienne lors des élévations de sinus

Les protocoles d’utilisation du PRF varient selon les indications, allant de l’application de membranes de fibrine à l’incorporation de fragments de PRF dans les matériaux de greffe.

L’intégration du PRF dans les protocoles chirurgicaux permet d’optimiser les processus naturels de cicatrisation, offrant des résultats plus prévisibles et une récupération plus rapide pour le patient.

Soins post-opératoires et gestion des complications

Contrôle de l’hémostase et prescriptions médicamenteuses

Le contrôle de l’hémostase post-opératoire est crucial pour prévenir les complications hémorragiques et favoriser une cicatrisation optimale. Immédiatement après l’intervention, une compression locale avec des compresses stériles est généralement suffisante pour obtenir l’hémostase. Dans certains cas, l’utilisation de matériaux hémostatiques résorbables (collagène, cellulose oxydée) peut être nécessaire.

Les prescriptions médicamenteuses post-opératoires visent à gérer la douleur, l’inflammation et prévenir les infections. Elles incluent généralement :

- Des analgésiques, souvent en association (paracétamol + codéine ou tramadol)

- Des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), sauf contre-indication

- Des antibiotiques, si nécessaire, selon le type d’intervention et le profil du patient

Il est essentiel d’adapter ces prescriptions au profil médical de chaque patient, en tenant compte des interactions médicamenteuses potentielles et des contre-indications éventuelles.

Gestion de l’œdème et de la douleur post-opératoire

L’œdème et la douleur sont des conséquences normales de la chirurgie buccale, mais leur gestion appropriée est cruciale pour le confort du patient et une cica

trisation optimale. Voici quelques stratégies pour les gérer efficacement :

- Application de froid : L’utilisation de packs de glace sur la zone opérée, par intermittence (20 minutes toutes les heures), pendant les premières 24-48 heures, aide à réduire l’œdème et la douleur.

- Élévation de la tête : Dormir avec la tête surélevée les premières nuits post-opératoires limite l’accumulation de fluides et réduit l’œdème.

- Médication : Suivre scrupuleusement la prescription d’antalgiques et d’anti-inflammatoires. L’alternance de paracétamol et d’AINS (si non contre-indiqués) offre souvent un soulagement optimal.

- Alimentation adaptée : Une alimentation molle et tiède les premiers jours réduit les contraintes sur la zone opérée et le risque de complications.

Il est important d’informer le patient que l’œdème maximal survient généralement 48 à 72 heures après l’intervention et qu’une amélioration progressive s’ensuit.

Prévention et traitement de l’alvéolite sèche

L’alvéolite sèche est une complication douloureuse pouvant survenir après une extraction dentaire. Elle se caractérise par une douleur intense et persistante, généralement 2 à 3 jours après l’extraction. La prévention de cette complication repose sur plusieurs facteurs :

- Technique chirurgicale atraumatique

- Rinçage doux de l’alvéole avec une solution saline stérile

- Instructions post-opératoires claires au patient (éviter le tabac, ne pas cracher, etc.)

- Utilisation de PRF dans l’alvéole pour certains cas à risque

En cas d’alvéolite, le traitement consiste généralement en un rinçage doux de l’alvéole, l’application d’un pansement alvéolaire analgésique, et parfois une prescription d’antibiotiques. Un suivi rapproché est nécessaire jusqu’à résolution des symptômes.

Suivi et retrait des sutures

Le suivi post-opératoire est crucial pour évaluer la cicatrisation et détecter précocement d’éventuelles complications. Un premier contrôle est généralement programmé 48 à 72 heures après l’intervention, puis à une semaine pour le retrait des sutures non résorbables.

Lors de ces visites, le praticien évalue :

- L’état de la plaie et la qualité de la cicatrisation

- La présence éventuelle d’infection ou de déhiscence

- Le contrôle de la douleur et la gestion de l’œdème

- Le respect des instructions post-opératoires par le patient

Le retrait des sutures doit être effectué avec précaution pour ne pas perturber le processus de cicatrisation. Dans certains cas, notamment en chirurgie parodontale ou implantaire, des sutures résorbables peuvent être utilisées, évitant ainsi la nécessité de les retirer.

Précautions spécifiques pour patients à risque

Protocoles pour patients sous bisphosphonates

Les patients sous bisphosphonates, particulièrement par voie intraveineuse, présentent un risque accru d’ostéonécrose des mâchoires. La prise en charge de ces patients nécessite une évaluation minutieuse du rapport bénéfice/risque avant toute intervention chirurgicale buccale.

Protocole recommandé :

- Évaluation du risque en fonction de la durée du traitement et de la voie d’administration

- Consultation avec le médecin prescripteur pour envisager une éventuelle suspension temporaire du traitement

- Techniques chirurgicales atraumatiques et fermeture primaire des plaies

- Antibioprophylaxie systématique

- Suivi post-opératoire rapproché

Pour les interventions non urgentes, il est parfois recommandé d’attendre la fin du traitement par bisphosphonates si possible.

Prise en charge des patients diabétiques

Le diabète, particulièrement lorsqu’il est mal équilibré, peut affecter significativement la cicatrisation et augmenter le risque d’infection post-opératoire. La prise en charge des patients diabétiques en chirurgie buccale nécessite une approche spécifique :

- Contrôle glycémique pré-opératoire : un taux d’HbA1c inférieur à 7% est idéal

- Programmation de l’intervention le matin, après un petit-déjeuner léger

- Surveillance de la glycémie péri-opératoire

- Antibioprophylaxie systématique pour les interventions invasives

- Instructions post-opératoires détaillées concernant l’hygiène et la surveillance des signes d’infection

Une collaboration étroite avec le médecin traitant ou l’endocrinologue est essentielle pour optimiser la prise en charge de ces patients.

Adaptations pour patients cardiaques et valvulopathies

Les patients souffrant de pathologies cardiaques, en particulier ceux présentant des valvulopathies, nécessitent une attention particulière en chirurgie buccale. Le risque principal est l’endocardite infectieuse, une complication rare mais potentiellement grave.

Précautions spécifiques :

- Évaluation précise du risque cardiaque en collaboration avec le cardiologue

- Antibioprophylaxie selon les recommandations en vigueur pour les patients à haut risque d’endocardite

- Gestion adaptée des traitements anticoagulants (cf. section précédente)

- Limitation de l’utilisation des vasoconstricteurs dans l’anesthésie locale pour certains patients

- Monitoring de la tension artérielle et parfois de l’ECG pendant l’intervention pour les cas complexes

La stratification du risque et l’adaptation du protocole chirurgical sont essentielles pour ces patients.

Considérations pour patients immunodéprimés

Les patients immunodéprimés (VIH, traitements immunosuppresseurs, chimiothérapie) présentent un risque accru d’infections post-opératoires et de complications de cicatrisation. Leur prise en charge nécessite des précautions particulières :

- Évaluation précise du degré d’immunosuppression (taux de CD4 pour les patients VIH, par exemple)

- Programmation de l’intervention lors des phases de moindre immunosuppression si possible

- Antibioprophylaxie systématique, parfois prolongée

- Techniques chirurgicales minimalement invasives

- Utilisation de PRF ou d’autres facteurs de croissance pour favoriser la cicatrisation

- Suivi post-opératoire rapproché avec une vigilance accrue sur les signes d’infection

La collaboration avec le médecin spécialiste (infectiologue, oncologue) est cruciale pour optimiser la prise en charge de ces patients à risque.

La chirurgie buccale chez les patients à risque nécessite une approche personnalisée, une planification méticuleuse et une collaboration interdisciplinaire pour garantir des résultats optimaux et minimiser les complications.